阿蘇の外輪山で草地の修復、自然再生を行うとともに地域性種苗を採種、活用を推奨しています。活動には日本緑化工学会の会員であればどなたでも参加できます。関心のある方はお問い合わせ下さい。

メールアドレス aso-pro★jsrt.jp ※ ★を@に置き換えて下さい

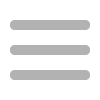

※上記の画像をクリックいただくとパンフレット(pdfファイル)がダウンロードできます

(左)阿蘇プロジェクト-生態系に配慮した緑化/地域性種苗の利用・普及に向けて- ご紹介

(中)草原構成種「ススキ」の地域性系統についての見解

(右)草原構成種「ヨモギ」の地域性系統についての見解(2022年9月作成・公開)

※“阿蘇の草原”の復元対象となる地理的範囲や目標植生についての考え方、草原の主要構成種でもある「ススキの地域性」については、 43巻3号掲載特集「緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか」の 8.「阿蘇周辺自然公園の草原再生に関する種苗の使用範囲についての見解」 -生態・環境緑化研究部会 に詳しく解説があります。

あわせてご参照下さい(上テキストからファイルに直接リンクしています)。特集全体はページ下部をご覧下さい。

阿蘇の草原(波野)で採取した、ススキの種子について、作業,精選作業,性状調査の結果を一事例として報告した技術報告が掲載されました。下記からpdfファイルをダウンロードしてご覧頂けます。

生態・環境緑化研究部会では、2017年3月18日,19日に熊本県内にて現地見学会およびシンポジウムを開催しました。その準備等で訪問していた相手先とのやりとりから、草原の管理方法、植物資源の活用について相談されていたことがきっかけとなり、草原の植物資材の活用/復旧事業への活用拡大とそのための研究活動および情報提供などを目的とした現地活動を実施することに致しました。目的に賛同する正会員、学生会員、賛助会員のみなさんは、各自の調査、研究、その他、必要経費を支払うことで自由に参加可能です。

実際の活動内容や日程はこのホームページで告知し、参加者を募集します。活動内容の報告、結果も随時更新・公開致します。関心のある方はお気軽にお問い合わせ、ご参加下さい。

草原・地域性の草本類を活用することにより、多様性豊かな草原生態系、草原構成種の保全・再生、地産資材や地域性植物材料の活用に寄与することを目指しています。さらに 地産資材を積極的に活用し、地域内外での協働・交流を進める事で持続的な地域経済の活性化に貢献することを目指します。

活動当初 ワークショップなど:阿蘇市波野地区の施設「なみの高原やすらぎ交流館」を拠点とさせて頂きました。活動範囲を徐々に広げて 地域性種苗の採取・利用を含む草原の植物の利活用をはかります。「阿蘇の草原」として草原再生協議会において保全対象となっている地域を対象とします。実際の活動に際しては それぞれの牧野組合に相談させて頂き、立入・活動の承認を頂いた管理草地とします。

地域の皆さんと一緒に、草原の植物を観察したり、草原の植物や牧野のさらなる活用方法の試み、維持管理についての活動などを行います。 同時に、緑化事業への活用のために必要となる遺伝子の分析や種苗の活用に資するための調査や情報提供、共有化を行います。

とくに、現在なかなか活用が進んでいない緑化事業等への地域性種苗の活用、緑化植物の種子採取などの活動を企画し、地域の資源の利活用を促進するための研究や活動を主体的に実施します。

その他、会員各自の目的により日程内容については応相談

緑化工事等でススキ種子を使用する計画をお持ちの方はぜひお問い合わせください。ススキ以外の植物種子をお探しの方もご相談ください。これまでの活動により ススキ、ヨモギ、ヤマハギ等の種子が現地工事での緑化に使用されています。

2024年4月28日 阿蘇山上・烏帽子岳の登山遊歩道においてモニタリングおよび修復作業を実施します。

引き続き 現地の皆さんと相談させて頂きつつ 必要な活動を企画・実施します。 牧野・草原の幅広い活用、緑化事業用の種子採取についてはさらなる取り組みを行っていきます。

これまでに引き続き、阿蘇の牧野・草原について年間を通じた調査・踏査を継続する予定です。関心のある方のご参加をお待ちしています。また、ススキ等 草原の植物の種子・種苗に関するお問い合わせがありましたらご連絡・お問い合わせ下さい。

写真展のために作成した資料を現地の皆さんへ提供し 活用して頂きたいと考えています

2024年度以降 熊本県を中心とした周辺地域で活用して頂くための種子採取を行います

会員参加者はその他、自由な内容の活動をして頂くこともできますので、参加の問い合わせ、お申し込みの際に、検討している活動内容の相談をして下さい。 本プロジェクトの活動として採用できるかどうか、また、現地の関係者や牧野組合様などとの事前調整が必要な場合もありますので、事前に担当者にご連絡頂いた上で検討させて頂きます。 詳しくはお問い合わせ下さい。牧野へ無断で立ち入ることのないよう願います。必ず事前にご連絡下さい。

2023年5月から6月に 阿蘇市波野地区(スズラン自生地休憩棟)で 地域の方の協力のもと、写真展を開催しました。

2023年の活動について: 引き続き、地域の皆さんと相談させて頂きつつ 牧野・草原の幅広い活用に向けた活動を企画・実施します。

緑化事業用の種子採取についてはさらなる取り組みを行っていきます。 これまでに引き続き、阿蘇の牧野・草原について年間を通じた調査・踏査を継続する予定です。 関心のある方のご参加をお待ちしています。また、ススキ等 草原の植物の種子・種苗に関するお問い合わせがありましたらご連絡・お問い合わせ下さい。

※2023年度の本活動は「公益財団法人自然保護助成基金」より、協力型助成を頂いて進めております。

8月~ 阿蘇山上烏帽子岳 登山歩道の修復作業・地域性種苗の播種による緑化実施

播種対象地のモニタリング調査の実施(複数回予定)

8月~ 緑化植物の種子採取量などに関する現地調査(継続調査)

2023年度も 熊本県・周辺地域で活用して頂くための種子採取を行います

地域性種苗採取活動 および ワークショップの実施

採取可能植物 ススキ ヨモギ ヤマハギ コマツナギ など。追加種の検討を行います

※「実費」については、植物の種類や、どこまで作業を行うかによって変わりますので、詳しくは相談に応じます

aso-pro★jsrt.jp (★を@に置き換えて下さい)

〒160-0015 東京都新宿区大京町25 高橋ビル402 緑化工ラボ内 中村

電話:03-3341-3953 FAX:03-5362-7459

外輪山の天空の道。美しい草原が続きます

活動/採取地・荻岳からの展望

2017年9月にELR2017名古屋にて開催した生態・環境緑化研究部会の研究集会 【緑化用種苗のトレーサビリティをいかに確保するのか】 の内容 および 2017年から行っている「阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」の概要、経過報告などをとりまとめた特集記事を学会誌43巻3号(2018年2月28日発行)に掲載しました。

※特集のpdfファイルをダウンロードして頂けます (下記8編全文を一括でダウンロード 1.8MB)

ダウンロード

※また、それぞれの記事は以下のリンクから、各ファイルごとにダウンロードして頂けます。(pdfファイル)

2017年3月17日 現地見学会(熊本県、阿蘇カルデラ周辺)、3月19日 シンポジウム(熊本県熊本市)、および 日本緑化工学会誌 第42巻第4号(2017年5月発行)に掲載した「シンポジウムおよび現地見学会の報告」が掲載されています。(学会誌掲載報告はpdfファイルをダウンロードして頂けます)

また、4月15日 防災学術連携体・熊本県 共催シンポジウム「熊本地震・1周年報告会」の発表についてのご報告もこちらからご覧頂けます。

生態・環境緑化研究部会の活動 および メンバー・連絡先などはこちらもご参照下さい。

2022年11月8日~ 道の駅波野・神楽苑において写真展を開催します。画像をクリックして頂くとポスター(pdfファイル)がダウンロードできます。

以前行っていた、夏のキャンプ等、実施できなくなった活動や行事も多いことから、現地の皆さんと相談させて頂きつつ 必要な活動を企画・実施します。 牧野・草原の幅広い活用、緑化事業用の種子採取についてはさらなる取り組みを行っていきます。

これまでに引き続き、阿蘇の牧野・草原について年間を通じた調査・踏査を継続する予定です。関心のある方のご参加をお待ちしています。また、ススキ等 草原の植物の種子・種苗に関するお問い合わせがありましたらご連絡・お問い合わせ下さい。

※2022年度の本活動は「公益財団法人自然保護助成基金」より、協力型助成を頂いて進めております。

写真展のために作成した資料を現地の皆さんへ提供し 活用して頂きたいと考えています

2022年度以降 熊本県を中心とした周辺地域で活用して頂くための種子採取を行います

2019年までとほぼ同内容の現地活動を予定していたものの 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多人数で行う活動は難しいため、前半は、草原の崩壊修復や維持管理にかかわる調査を中心にした現地活動を実施することに致しました。

引き続き、阿蘇の牧野・草原について年間を通じた調査・踏査を継続する予定です。関心のある方のご参加をお待ちしています。また、ススキ等の種子・種苗に関するお問い合わせがありましたらご連絡・お問い合わせ下さい。

※2020年度の本活動は「公益財団法人自然保護助成基金」より、協力型助成を頂いて進めております。

2019年の活動については、2017年・2018年とほぼ同様の活動を計画しています。阿蘇の牧野・草原について年間を通じた調査・踏査を継続する予定です。関心のある方のご参加をお待ちしています。また、ススキ等の種子・種苗に関するお問い合わせがありましたらご連絡・お問い合わせ下さい。

※2019年度の本活動は「公益財団法人自然保護助成基金」より、学協会提携助成を頂いて進めております。

石灰石鉱業協会では、毎年の緑化委員会の開催に合わせて現地見学会を企画しています。2019年の見学会にて「日本緑化工学会の阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」に関連する現場を見学したいと問い合わせを頂き、部会メンバーにてご案内するよう、企画を致しました。

牧野組合および国際ボランティアキャンプ参加者のみなさんと一緒に、小規模な崩壊地・登山歩道の修復などを、地域の方の要望に応じて実施します。やすらぎ恐竜間の企画に協力して、子どもキャンプのお手伝いも予定しています。

2017年、2018年の夏の活動では、子どもキャンプでの生き物観察会(ナイスの国際ボランティアのみなさんと一緒に実施)、草原での小さな土砂流出地の修復作業、長草型化した草原牧野の短草型化試験などを実施してきました。 左の写真をクリックしていただくと、活動の写真を数葉 ご覧頂けます(pdfファイル)。

以下の日程で阿蘇市にて現地活動を行います。ススキの種子採取、現地調査を中心に行います。今年も現地活動前に会員等(活動に賛同する方からのお問い合わせ、ご相談は会員かどうかにかかわらず歓迎します)から頂いたご相談に応じて、採取した種子を実費でお分けします。希望量が多い場合は作業分担が可能かどうか等含めて相談の上、配分量を決めることになりますので、できるだけ早めにご相談下さい。

(概要)阿蘇市波野の中江地区荻岳にて、10月26日・27日に実施するススキ種子の採取活動の協力者を募集しています!ぜひご参加下さい! 関心のある方ならどなたでも もちろん無料でご参加いただけます。阿蘇周辺からご参加の方はやすらぎ交流館までお申し込み下さい(小・中学生は保護者の方と一緒にお願いします)。 昼休みの時間を使って草原の再生・緑化に関するお話をする昼食+交流会を行います(希望者参加。昼食をご用意します)。

※ススキ種子の配分など、採取後に連絡を取る可能性のある方は、学会プロジェクト現地活動・交流会担当:吉原・中村 aso-pro★jsrt.jp(★→@)090-3546-4577 までご連絡・お申し込み下さい

日本緑化工学会第49回大会において、プロジェクトの成果と経過について、ススキ種子の採取から性状調査の結果を中心にポスター発表を行いました。研究交流発表「“阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト”草原再生への活用を目指したススキ種子現地採取の試み-採取から性状調査まで-」 (○吉原敬嗣、入山義久、内田泰三、小野幸菜、田中淳、津田その子、橘 隆一、今西純一、中村華子、中島敦司)

2018年は主に阿蘇市波野地区において草原の観察会、花暦の作成等による普及活動を行いました。 また牧野(半自然草原)では、草原の短草型化の試験実施、地域から要望のあった登山遊歩道の修復作業、自生ススキからの種子採取などの現地活動を、 地域の方と協力して実施しました。2017年に採取したススキの種子は、阿蘇地域における復旧事業への活用を推奨していましたが、採取全量の使用(配布)が終了しました。 地域性種苗の使用・流通の拡大に寄与すると考えられる情報の整理を始め、パンフレットを作成するなどの発信活動を行いました。

※2018年度の本活動は「公益財団法人自然保護助成基金」より、第3期提携助成(学協会助成)を頂いて進めました。

現地のみなさん、ボランティア参加者と一緒に牧野の再生活動。2018年8月は荻岳の登山遊歩道の修復作業を実施

写真:国際ボランティアNICEのみなさんとの事前レクチャーと作業

写真:ススキ採種に向けた現地打合せ、調査。草原の短草型化試験の試行実施。

ススキ採種、精選作業、性状調査、発芽試験

※2018年度産ススキ種子は10万円/kg(完売)

※発芽率:24%

写真:荻岳でのススキの穂採取と風乾作業

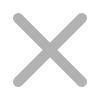

2017年は、災害復旧工事での地域性種苗の活用を目指したススキ種子の採取、小規模崩壊地の復元作業の試行実施等を行いました。採取したススキの種子は24kgあり、発芽率は53%でした。証明書を付けて活動参加者へ実費で配布しました。

小規模崩壊地

草原復元活動

※2017年度産ススキ種子は10万円/kg(完売)

※発芽率:53%

阿蘇産のススキ種子

種子品質証明書